世間一般で認識されている遺言(遺言書)には大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。

どちらの遺言にも一長一短はありますが、遺言者が一人で書くことのできる自筆証書遺言の方が、公正証書遺言よりも気軽に書くことができて良い、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな自筆証書遺言ですが、記載方法に法定要件があり、また相続発生後の手続きには家庭裁判所による「検認」という手続きをする必要があります。

令和2年7月10日より自筆証書遺言書保管制度が開始され、この制度を利用した場合は検認不要となりましたが、それ以前に書かれたものや、遺言書保管制度を利用せずに書かれた遺言書は今もなお、検認が必要となります。

家庭裁判所の検認を受けていなければ、不動産の名義変更登記の申請、預貯金解約等の相続手続きをすることができません。

しかし実のところ、検認を受けたからといって、その遺言書を使って不動産の名義変更等を必ずしも行えるとは限りません。

遺言書の記載内容が明確でないために、遺言書だけではその内容を実現できないケースがしばしば見受けられるのです。

1.検認を受けた遺言書が手続きに使えない

<ケース①>

- 相続人から自筆証書遺言書に関するご相談

- 遺言書はすでに検認手続き済み

- 遺言には「自宅はAに相続させる」「別宅はBに相続させる」と記載あり

- 不動産の住所などの記載はない

- 生前に遺言者から遺言内容を聞いており、相続人の間では対象物件について合意済みで争いはない

上記内容で遺言書に基づく不動産の名義変更について事前に登記所に照会をかけたところ、受理できないとの回答を受けました。

検認手続きは済ませた上での手続きですが、ここで実務上の落し穴があります。

遺言の検認はあくまで、「遺言書が法定要件を満たしているか」を担保するものであり、必ず使用できることを保証するものではないからです。

1-1.財産等の特定方法は正確に特定しなければならない

不動産の名義変更登記を登記所に申請する場合、対象となる物件を正確に特定する必要があります。

仮に今回の遺言書が『所有する不動産のすべてをAに相続させる』といった内容であれば、問題なく相続登記をする事も出来たでしょう。

しかし、今回のケースでは『自宅』『別宅』との表記で、遺言者やその近親者にしか対象の不動産を特定することができません。

これらの情報を知るには不動産ごとの登記簿謄本の確認が必要であり、今回のケースであれば少なくとも、

- 土地:所在および地番

- 建物:所在および家屋番号

を登記簿謄本の記載に従い、遺言書に明記する必要があります。

1-2.自筆証書遺言にはある程度の法知識が必要となる

上記で挙げた情報がないと、遺言書で書かれている不動産と名義変更の対象となる不動産が同じ物件なのかを登記官が判断できず、遺言書を使って不動産の名義変更することができないといった不具合が生じます。

しかし、ご自身で作成する自筆証書遺言の場合、こういった形式的な事情を知らずに住居表示(=住所)で記載されることが多く、この住居表示と対象物件の所在・地番等が同一の物件であることを申請者側で示さなければなりません。

今回の遺言書では「自宅」「別宅」としか記載されていないため、まずはその所在等を明らかにします。

また、ここでいう自宅・別宅とは建物だけなのか、それとも敷地である土地も含むのかも併せて検討が必要となります。

このように自筆証書遺言を遺すには、遺言者にある程度の法知識が要求されるのです。

1-3.遺言の内容が不明確な場合の基本的な考え方

遺言書の内容が不明確な場合、特定の条項の解釈をどのように行うべきか、下記の最高裁判例があります。

≪最高裁判決 昭和58年3月18日≫

遺言の解釈にあたっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探究すべきものであり、遺言書が多数の条項からなる場合にそのうちの特定の条項を解釈するにあたっても、単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出しその文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究し、当該条項の趣旨を確定すべきものであると解するのが相当である。( 一部抜粋 )

なんだか難しい表現ばかりで解りづらいですよね。

要約すると、『遺言書の特定の部分が不明確であった場合、杓子定規に文言の字面だけで判断するのではなく、遺言書の全体との関連性や諸事情を考慮することも認めています。』という事なのです。

よって、内容が不明確な遺言がある場合には、この判例を前提として検討する必要があります。

遺言書・対象不動産の登記簿謄本・遺言者の戸籍附票謄本などを集め、各不動産の所在地を管轄する登記所に事前相談を行います。

この際、遺言の対象となる不動産と、名義変更の対象として提示した不動産が同じものかどうかの判断は、登記官に委ねられます。

よって、案件によっては、相続人全員の署名・実印済み上申書(印鑑証明書付き)の追加提供を求められたり、遺言書による名義変更を受け付けてもらえないといったことが起こるのです。

この場合、遺言書はあるけれども、相続登記をするにあたり実質的に遺産分割協議をしなくてはならない、という状況になってしまうのです。

自筆証書遺言はご自身だけで気軽に書けるメリットがあります。

しかし、作成時に適切なサポートがないと、ご自身の想いを望んだ形で遺せないという大きなデメリットも存在する、といった事例でした。

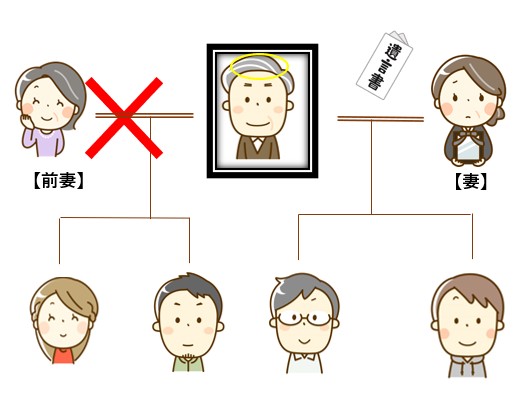

2.遺言執行者の指定がなく遺言書が使用できない

<ケース②>

- 夫に相続が発生した妻からの相談

- 夫婦には子が2人いるが、夫は離婚歴があり前妻との子も2人いる

- すべての財産を妻に相続させる旨の自筆証書遺言あり

- 遺言書には遺言執行者の指定はない

上記の関係図において、夫は自分が亡くなった後に残された妻たちが相続手続きに困らないよう、一切の財産を妻に相続させる旨の自筆証書遺言を残して亡くなりました。

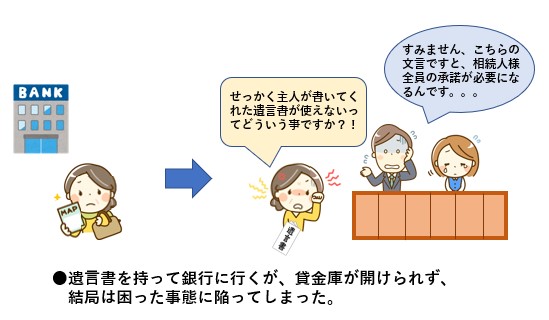

ところが、前述の一切の財産には預金及び銀行の貸金庫契約が含まれており、遺言書を持参した妻が手続きをしようとしたところ、下記理由により預金解約、貸金庫契約の解除の手続きをを断られたとの事でした。

- 遺言書に遺言執行者が定められていない

- 遺言執行者が貸金庫を開扉できる旨の文言がない

更に担当いわく、遺言書に加えて、貸金庫契約の解除に関して相続人全員の実印と印鑑証明書を取り付けて欲しい、とのことでした。

2-1.法解釈と実務手続きには乖離がある

法律解釈上、貸金庫の開扉手続きは、

・相続人の一人から請求が出来る説

・相続人全員の合意を持って応じるべきである説

と解釈が分かれるのですが、実務上の解釈としては後者の考え方を採用している銀行が圧倒的多数です。

本来、一切の財産と遺言に謳っている以上、遺言執行者の選定についても、遺言執行者に対する貸金庫開扉の権限を与えていなくても全財産を相続した妻が一人で手続きが出来て然るべきなのですが、実務上は前述のとおり理不尽な結果を招いてしまいます。

また、そもそも、遺言書を銀行の貸金庫に大切に保管していた場合はどうなるでしょうか?

遺言書を取り出すためだけに、相続人全員の実印・印鑑証明書を準備するというおかしな現象さえ起こってしまいます。

このように法解釈と実務手続きに乖離があることは、実はさほど珍しい事ではありません。

2-2.遺言の効力無効を未然に防ぐには遺言執行者の選任が重要

当法人では遺言書を書く際に預金解約等が含まれる場合、まずは公正証書遺言の作成を提案し、さらにその本文の中に下記の様な文言を入れるようにアドバイスしています。

第●条

一.遺言者は、この遺言の遺言執行者として妻○○(遺産を貰う人とすることが多い)を指定する。

二.遺言者は、前項の遺言執行者に対し、次の権限を与える。

(1)本遺言の執行に必要な場合には、代理人又は補助者又はその両者を選任すること。

(2)登記手続き、遺言者の有する預貯金等の名義変更・解約・受領、貸金庫の開扉・解約・内容物の取り出し、その他この遺言を執行するために必要な一切の行為を行うこと。

(1)は、遺言執行者の復任権といい、民放改正によって、令和1年7月1日以降に作成した遺言では、(1)の事項を記載していなくても問題はないのですが、遺産に貸金庫契約を含む場合は(2)の文言がないと手続きがスムーズに運ばない可能性が高くなります。

また公証人は、遺言の効力が発生した時に実際に銀行と掛け合い手続きを代行する立場の人ではないので、大抵(2)の文言を入れ忘れることが多いです。

ご自身で自筆証書遺言を書く際は、もっと不備が出てくる可能性は高いといえるでしょう。

遺言は、遺言を完成させることを目的としてしまうと、実際に手続きで使用できないといった取り返しのつかない失敗に陥ってしまいしがちです。

安全に希望を実現するためには、相続手続きに精通した専門家に予見される事を想定してもらい、後々の手続きに残されたご遺族が困らないように作成していくことを心掛けるべきでしょう。

上記のような事例はほんの一例であり、実際には検認手続きをするまでもなく無効と判断されてしまった件や、登記には問題なく受理されたが、金融機関の解約手続きでかなり危うい状況に陥りそうになった件(最終的には何とか受理されましたが、個人でお手続きされていたらまず突っぱねられていたでしょう。)なども、実は多く見受けられます。

大切なご遺産を確実な形で遺したいとお考えの方は、まずは専門家へご相談する事をお奨めいたします。

遺言をお考えの方は是非一度、目黒区学芸大学駅、渋谷区マークシティの司法書士法人行政書士法人鴨宮パートナーズまでお気軽にご相談ください。

下記フォームよりお問合せ下さい。

エラー: コンタクトフォームが見つかりません。

お客様に最適なご提案をさせて頂きます。

気軽にご相談ください。